上海交通大学附属胸科医院胸外科主任医师 陈海泉

微创手术1.0:切口微创

现代外科诞生之初,外科医生只关心手术是否成功,并不在意切口大小、创伤大小。20世纪70年代起胸外科医生开始做 “小切口” 手术。1992年起,随着腔镜手术应用于临床,“微创手术”的概念应运而生。近十年来,腔镜手术技术蓬勃发展,从普通胸腔镜,发展到单孔胸腔镜手术,手术切口越来越小。

胸腔镜手术的优点是减少疼痛、出血、术后感染风险及住院时间,减少炎症反应及免疫抑制,改善术后功能及生活质量。缺点是增加手术难度,淋巴结清扫率降低,对医生的技术要求较高。

今后,微创手术1.0的发展趋势,是继续减少切口的创伤。对于相对简单的手术,我们可以用两个孔,甚至单孔腔镜手术解决;对于一些很复杂的疾病,我们可以借助机器人辅助技术,进一步降低操作难度,扩大腔镜治疗的适应证。

微创手术2.0:脏器微创

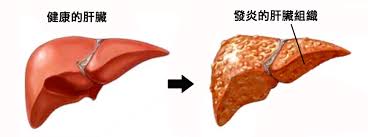

这是“微创1.0”的升级版,不仅要减少切口创伤,还要减少脏器损伤。皮毛的损伤在伤口上,脏器的损伤在身体内部。

肺癌的标准手术方法是肺叶切除加纵隔淋巴结清扫。由于肺癌手术对患者肺功能的影响,全肺切除最大,肺叶切除次之,亚肺叶切除最小,故肺癌手术切除范围经历了从全肺切除(1933年)、肺叶切除(1950年)到亚肺叶切除(1995年)的演变。不过,1995年“亚肺叶切除”的研究是失败的,因为它虽然对肺功能的影响最小,但治疗效果不好,所以常规肺癌手术仍应做肺叶切除加纵隔淋巴结清扫。

微创手术2.0,就是在保证肿瘤被有效切除的前提下,减少对脏器的损伤。比如,我们尝试为部分早期肺癌患者做肺段切除,最大限度地减少对患者术后肺功能的影响;如果没有淋巴结转移,就不做淋巴结清扫。淋巴结其实不是坏东西,相当于人体的“派出所”,是为我们的健康“站岗放哨”的。

微创手术2.0,还体现在更短的手术时间上。比如,我们在术前先在CT引导下将肿瘤 “精确定位” ,手术时就能将其精准切除;切下来的标本,做术中快速冰冻病理检查,明确其性质。如果病理检查提示是良性肿瘤、癌前病变或早期肺癌,就可以缩小切除范围,也不需要做淋巴结清扫;如果确诊是浸润性肺癌,则要做标准的肺叶切除加淋巴结清扫。

微创手术3.0:系统性微创

微创手术3.0就是要最大限度地减少手术带来的系统性创伤,使患者得以尽早康复。比如,胸外科手术的系统性创伤主要包括:手术创伤、麻醉用药和单肺通气。单肺通气可造成肺内及全身炎症反应,严重程度与手术时间成正比;麻醉药可以刺激炎症因素的释放,诱发全身性的炎症发生;手术创伤诱发自身免疫力的抑制,抑制程度与创伤大小及手术时间相关。

总之,微创不等于小切口,不等于“打洞少”。手术安全、彻底、有效,才这是最重要的。肿瘤微创治疗,既不能为了追求少打几个“洞”而不顾脏器的损伤大不大、手术时间是否因此而延长,也不能为了切得干净、彻底,而给患者切个“大口子”。一定要平衡三方面的损伤,给患者带来更多的益处。

专家介绍

上海交通大学附属胸科医院胸外科主任医师、教授、博士生导师,中国胸外科医师协会常委,上海市医学会胸外科学会副主任委员,上海市抗癌协会胸部肿瘤委员会主任委员。